ブランドパートナーの

心得:

連鎖販売取引とは(前編)

ヤング・リビングでは、ブランドパートナーの販売形態に「連鎖販売取引」を採用しています。

「連鎖販売取引」はMLM、ネットワークビジネス、マルチ商法などと呼ばれ、ネガティブなイメージを持つ人も多いかもしれません。

ですが、日本においては法律で規定や規制があり、きちんと遵守して行うことによって許される合法な販売スタイルです。

そこで、今月から2回にわたり、「連鎖販売取引」について詳しく勉強しましょう。

今回はその前編です。連鎖販売取引の歴史から、ネットワーク・マーケティング(ネットワークビジネス)、マルチ商法、ねずみ講の違いについても説明します。

連鎖販売取引の歴史

ネットワーク・マーケティング(MLMの原型)は、アメリカで1940年代に黎明期を迎えます。

1970年代に入りアメリカ連邦取引委員会はネットワーク・マーケティングを採用する事業の中で製品販売を基本とするネットワーク・マーケティング事業のみを合法と決定します。

これは、製品販売よりも高額の登録費用の配分から利益を得るシステム(ピラミッド商法)が横行し、実際に販売できそうにない粗悪な製品を再販するシステムであったため被害報告が多く寄せられたためです。

アメリカで業務停止命令の処分が下されたにもかかわらず、1970年代に化粧品販売のホリディマジック社、カー用品販売のAPOジャパンが日本に上陸。

残念なことに若者を含む多くの被害者が出たため、日本でも1976年に「訪問販売等に関する法律」(現在の特定商取引法)が制定されました。

悪質なピラミッド商法との差別化を図り、連鎖販売取引を定義し規制したのです。

ですが、当時のピラミッド商法がネットワーク・マーケティングと似通ったシステムを採用していたため「マルチ=悪徳商法」というイメージが社会に定着してしまいます。

ネットワーク・マーケティングと連鎖販売取引

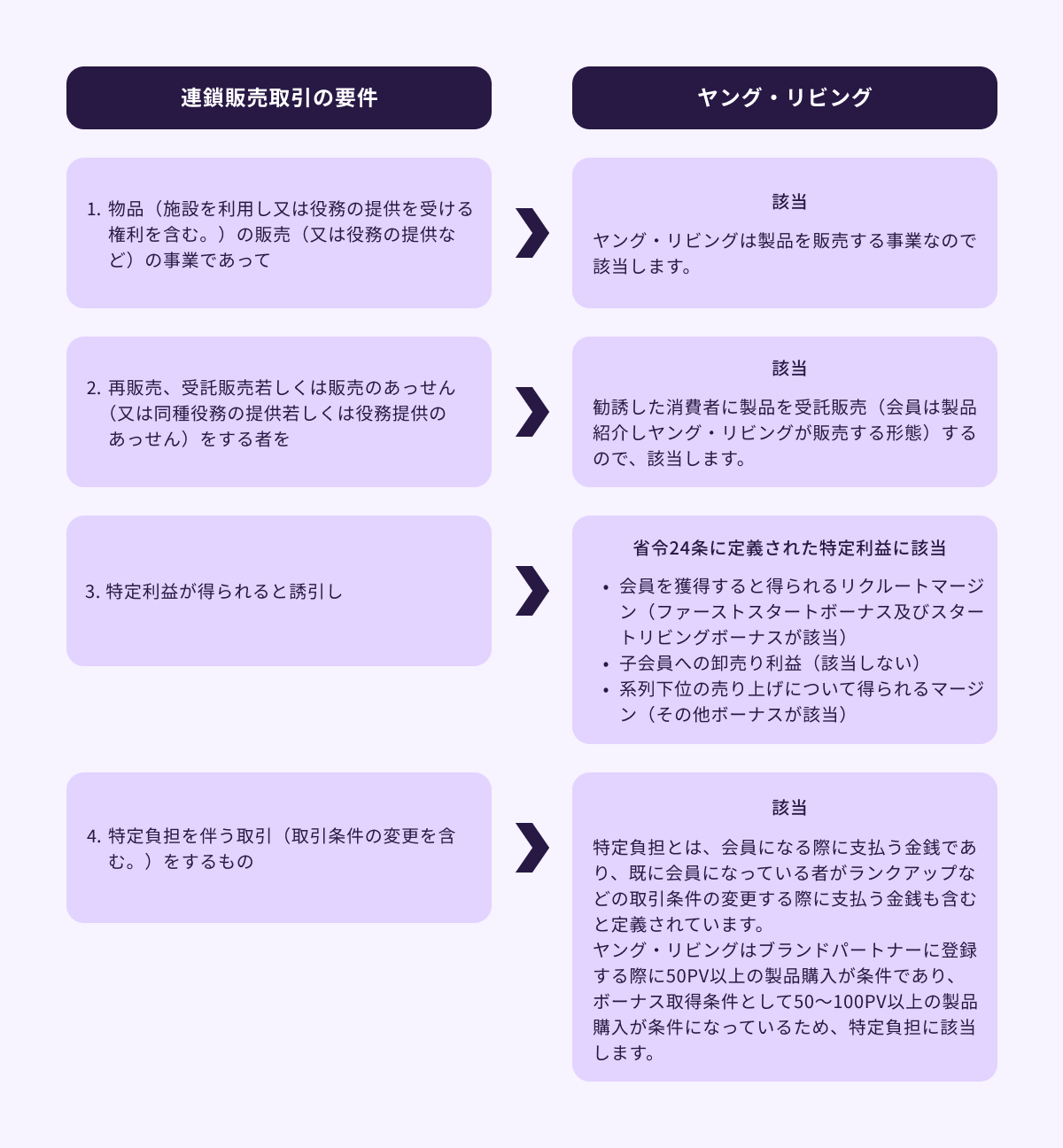

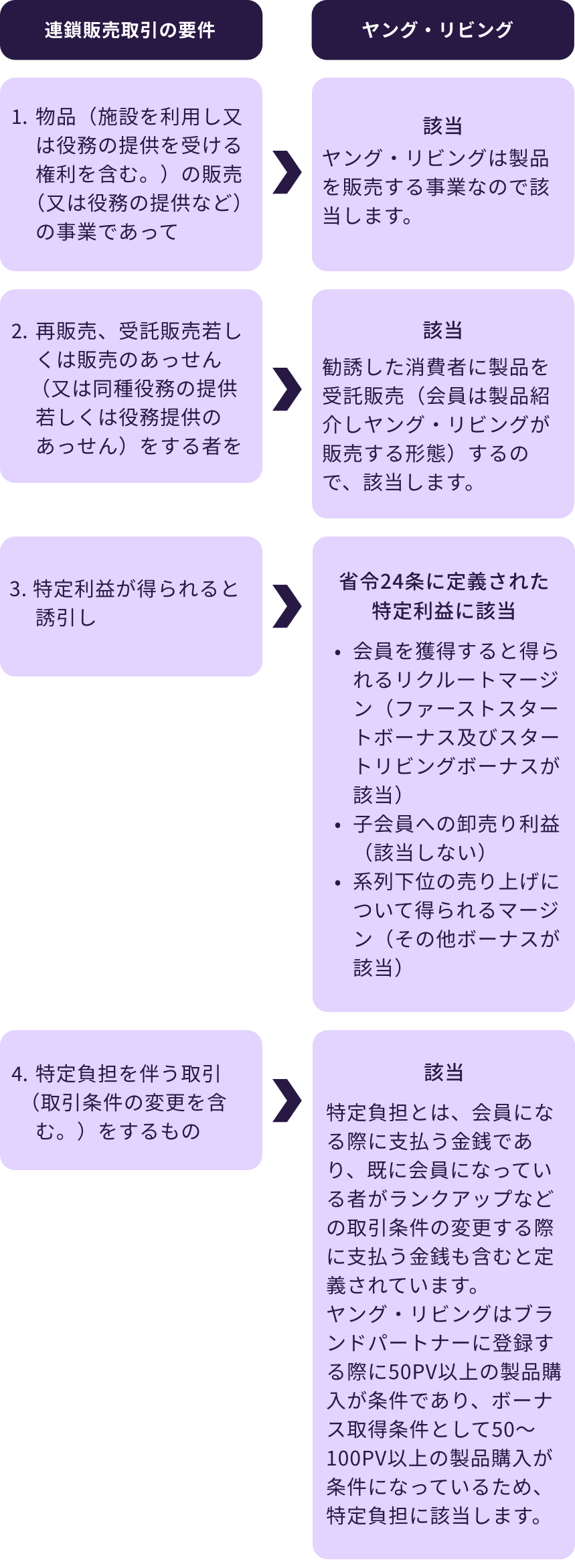

法律で制定された連鎖販売取引は、消費者との取引(会員登録)で、4つの要件を満たしているかが規制の対象になります。

つまりネットワークマーケティングの販売組織がどのような型式であるかは問題にされません。

例えば、

- ブレイクアウェイ

- ユニレベル

- バイナリー

など販売組織の形態が異なりますが、連鎖販売取引の定義では「この形態はNG」ということではなく、あくまで4つの要件を満たしているかを問題とします。

連鎖販売業取引の定義(法33条)について

では、実際に特定商取引法の中の「連鎖販売業」の定義を見ていきましょう。

連鎖販売取引の要件として以下4項目が定められています。

- 物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(又は役務の提供など)の事業であって

- 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を

- 特定利益が得られると誘引し

- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

少し難しいので、1項目ずつヤング・リビングのブランドパートナー勧誘の取引を当てはめていきます。

以上のように、「ブランド・パートナー登録の勧誘」は連鎖販売取引に相当することがわかります。

ネットワークマーケティングと「ねずみ講」の違い

ねずみ講はネットワークマーケティングとよく似た仕組みをとりますが、「無限連鎖講の防止に関する法律」ですべて禁止される犯罪行為です。

基本的な違いはネットワークマーケティングが商品の販売組織であるのに対して、ねずみ講が単なる金銭配当組織であることです。

ねずみ講は高額の会員登録料をアップラインの会員に分配する仕組みのため、無限に会員を増やさないと金銭配当組織は崩壊します。

一方、ネットワークマーケティングは製品を小売り、または受託販売して利益を得る仕組みなので製品顧客を維持することで事業が継続します。

ネットワークマーケティングと「マルチ商法」

「マルチ商法」は法律で定義されたものでなく、1970年代に被害者を出し社会問題となったピラミッド商法が、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)方式をとっていたので「マルチ商法」と呼ばれるようになりました。

ネガティブなネーミングとしてマスコミなどに使われることになり、その後、日本で開業したネットワークマーケティング事業者まで、そのイメージで見られてしまうこともあります。

ですが、システム自体が似ているだけに過ぎません。

ピラミッド商法では製品販売を前提にしていないため、低品質の製品を流通させることが多くなります。

利益の出所は勧誘された会員が支払う高額な登録料を、アップラインに分配する金銭配当組織に似通ったシステムです。

ネットワークマーケティングは、あくまでも製品を販売する組織形態であり、利益は個人の製品販売と組織の販売実績から得られるボーナスで成り立っています。

また、ヤング・リビングのように不要な在庫を抱えないための70%ルールをはじめ、法律順守と倫理に基づいた行動基準が規則として定められています。

今月は連鎖販売取引の歴史と概要を中心にお話ししました。

次回は、連鎖販売取引で守らなければならない規則について説明します。

ヤング・リビングのブランドパートナーとして活動するために欠かせない項目なので再度、復習しましょう。

以上